| 【②路上床屋体験】 ~70歳からのインド旅 死ぬまでにインド!~ |

| 2024年2月23日(金) | |

| 娘夫婦がムンバイに住んでいるので来ましたが、 ムンバイという町は、インド旅行では普通は行かない所だと思います。 たいていはデリーから入って、ガンジス川のバラナシ(ベナレス)や タージマハールのあるアグラに行き、デリーから帰国します。 今日はインド西海岸の大都市ムンバイを観光してみようと思います。 |

|

.gif) ベナレスは今はバラナシと呼ばれています。 私たちはムンバイ→バラナシ→デリーと旅します。 当初の予定ではムンバイ→アグラ→マトゥーラ→デリーでしたが変更しました。 |

|

| ムンバイは昔は7つの島が連なる漁師町でした。 16世紀はじめに、ポルトガルの植民地となり、 イギリス植民地時代に7つの島の間は埋め立てられて、 1845年には完全に大陸の一部となりました。 そんな昔に埋め立てたとは、驚きですね。 今みたいに重機もないのにどうやって埋め立てたんでしょう? デリーはインドの政治の中心地、ムンバイは経済の中心地です。 ちなみに私のような年寄りには昔ながらのボンベイと言われた方が しっくりきますが、ボンベイはイギリスがつけた名前で 現地語ではムンバイです。 |

|

.jpg) .jpg) え~! 7つの島をくっつけた? |

|

| 朝起きて、まずは娘のホテルマンションビル内にある洗濯機で洗濯しました。 下が全自動洗濯機で、上が乾燥機です。 今日は”ドビーガート”というムンバイの有名な屋外巨大洗濯場に行きます。 |

|

.jpg) |

|

| 娘の部屋の窓から見える大都市ムンバイの街並みです。 いいお天気になってよかった~。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

| まず朝、最初にドビーガートにやってきたのは、 普通に考えると、洗濯はやっぱり朝にするだろうと思ったからです。 洗濯場が見渡せるように、陸橋の上に展望台がありました。 展望台の場所で車を降りて、近くで待っていてもらうことにしました。 エクミニットゥ(1分待って)では無理なので、ダスミニットゥ(10分待って)と 言ったら通じました。 この言い方はよく使うので覚えといた方がいいヒンディー語です。 でもダスミニットゥ(10分)では足りなくて、 結局、ティースミニットゥ(30分待って)になりました。 ムンバイのホテルや病院の服、会社のユニフォーム、 家庭の洗濯物などを洗っており、屋外洗濯場としては世界最大です! ホテルでも5つ星ホテルはドビーガートには出さず、自分の所で洗濯します。 イギリス植民地時代の1890年から始まった130年以上の歴史のある洗濯場です。 ここでドビーといわれる人たちが5000人以上働いています。 洗濯・漂白・脱水乾燥・アイロンがけ・折り畳み・配送などを分業しています。 たくさんの洗濯物にどうやって印をつけているのでしょうか? 背後に見える高層マンションにも洗濯物を届けるのでしょうか? 貧富の差が激しい町、ムンバイです。 |

|

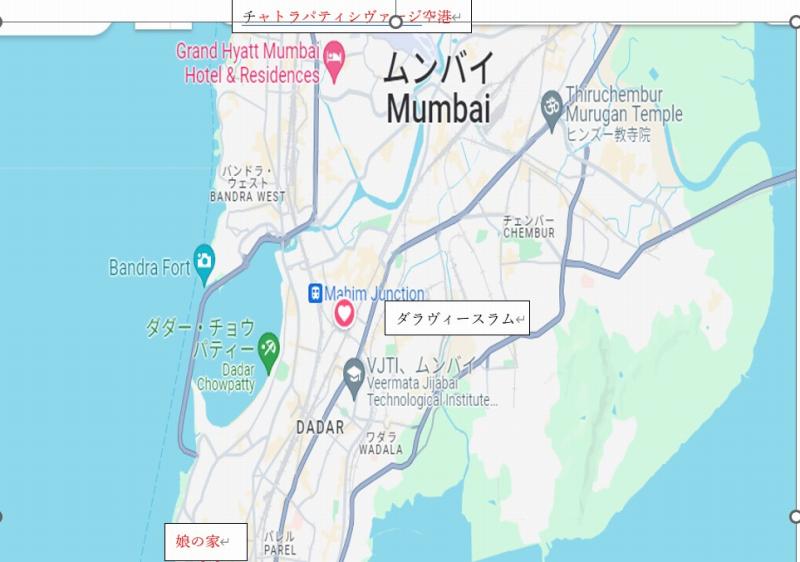

| ムンバイの全体地図です。 実際に行った所は赤字にしてあります。 空港は実際にはもっと北の方です。 |

|

|

|

.jpg) .jpg) .jpg) たくさんのジーンズを干してある下にドビーガートで働いている人の家がありました。 猫がひなたぼっこしています。 |

|

|

|

|

| 昔のアメリカ映画を見ていると、芝生の庭先に洗濯物が干してありましたが、 今のアメリカは洗濯物を外に干せない国として有名です。 1950年頃に(私の生まれる前です!)乾燥機が登場して、1960年代には 中流上流家庭に広く普及するようになり、その頃から「洗濯物を屋外に干すのは 景観を損ない、不動産の資産価値を下げる」として禁止されるようになりました。 庭先やベランダにぶら下がった洗濯物は「乾燥機を買えない低所得者のイメージを 与える」ということになったらしいです。 私のおばが昔、東京の世田谷のマンションに住んでいたんですが、 やはり同じ理由で洗濯物をベランダに干すのは禁止でした。 お日様が出ている時は、せっかくのソーラーエネルギーなんですから 外に干したらいいと思いますが。 うちにも電気をほとんど使わない除湿器があり、梅雨や雪の降る冬には 仕方なくこれで乾かしていますが、天気のいい日はもちろん外で乾かします。 資本主義国アメリカでも、最近はまともな意見も出てきていて、 2013年、ハワイやフロリダなど19の州で「洗濯物を屋外で干すことを 禁止する行為は違法」と規定されました。 |

|

.jpg) |

|

| 最近は洗濯機を買って、家で洗濯が手軽にできるようになったので、 ドビーの人たちの仕事が劇的に減っているそうです。 昔、私の子どもの頃には、今みたいに何でも洗濯機で洗えず、 ひんぱんにクリーニング屋さんに出していたみたいなものです。 今は、大きい毛布でも洗濯機で洗えますから、うちの場合、 クリーニング屋さんに出すものは、ほぼ0です。 |

|

| 私は遠くからで見ることができませんでしたが、 実際に洗濯してみた人の本(斎藤次郎さん)によると、 その要領はこんな感じらしい。 ①石の台で石鹸をつけた洗濯物を手でこする ②布を細長くして、石の台にたたきつける ③水槽に石鹸のついた洗濯物をザブッとつけたら、すぐに引き上げる これは水をなるべく汚さないため(なるほど~)。 ④水槽の外で絞る ⑤③と④を3回繰り返す ⑥干す 今は、やはり昔と違って機械でも洗っています。 それにしても、2月は乾季なので、雨が降らず、天日干しができますが、 雨季にはどうするのでしょうか? 乾燥機? 今なら乾燥機がありますが、 昔はどうやって乾かしていたのでしょうか……とても疑問です。 それにしても、私も見るだけじゃなく、ほんとに①~⑥の方法で洗濯 してみたかった……バシッバシッと叩きつけて。 そんなツアーを企画したらいいと思いますが、 そんなことしたい人はいないか(笑)。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

| 「洗濯」は、人間の汗や体液が付いた”穢れ(けがれ)”に触れる職業ということで カースト制度では身分の低い階級の人たちがする仕事とされています。 「洗濯屋」職業集団(ジャーティー)です。 つまり洗濯屋の子どもは洗濯屋になるということです。 ちなみにカースト制度はインドでは法律上は何十年も前に廃止されていますが、 現実にはしっかり制度があるようです。 これ、身分制度がないとされている日本ではどうでしょうか? クリーニング屋さん(洗濯屋さん)はやはり汚い仕事と思う人も存在します。 汚い洗濯物をきれいにしてくれるのに、ひどいなと思います。 |

|

| ドビーの男性が、洗濯物をロープに干している動画ですが、 洗濯ばさみを使わず、ロープとロープの間に ねじりこんで干しているのに驚きました。 私もやってみたい。 |

|

| ドビーガードの周りの街並みを散歩しました。 ドビーガードの中の見学をしないかと、しつこくセールスしてきた バイヤー(お兄さん)がいましたが、 「ジー・ナヒーン(NOー丁寧な言い方のヒンディー語)」と言って断りました。 昔懐かしい足踏みミシンを使って、 繕い物をしているババ(ヒンディー語でお父さんの意味)がいました。 裸足ってところがいい感じです。 日本だったら、お店の中のミシンでやりますが、インドでは店の前で やるのでわかりやすいし、ババ(お父さん)も退屈しません。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

| 魚屋さんと、日本ではもう見かけなくなった大八車と、 大きな風呂敷包みを頭にのせて運んでいる人を見ました。 |

|

.jpg) .jpg) .jpg) |

|

| ぶらぶら散歩していたら、ありました……路上床屋さんが! 夫はインドに来る前から髪とひげが伸びていたんですが、 日本で床屋さんに行かずに、インドの路上床屋さんで やってもらおうと我慢していたのです。 外国に旅に出たら、できるだけその土地の床屋に行ってみると面白いと思います。 私は中国の田舎の美容院に行って、顔中泡だらけにされてシャンプーされましたが 面白かった。 |

|

.jpg) .jpg) .jpg) |

|

| 「ヘアーカット キットナヘ?(髪の毛のカットはいくらですか?)」と 英語とヒンディー語のチャンポンできいてみたら、 その床屋さんは「50 fifty rupees.」と英語で答えました。 ヒンディー語で言うと、バチャース ルピー。 日本円にすると、ナッベー(90円くらい)です。 90円の床屋か~と馬鹿にしてはいけません。 その技術力は相当なものでした。 |

|

.jpg) .jpg) .jpg) |

|

| ひげを伸ばしていない部分の髭剃りもしてもらいました。 +バチャース(50)ルピーです。 昔ながらのシェービングブラシで石鹸をつけて。 |

|

.jpg) .jpg) .jpg) |

|

| そして髭剃りの剃刀(カミソリ)なんですが、使いまわしじゃなくて、 ちゃんと”新品”の剃刀に交換しました。 安くても、ちゃんと要は押さえていることに感心しました。 アチャー(素晴らしい)! |

|

.jpg) .jpg) .jpg) |

|

.jpg) .jpg) .jpg) |

|

| 床屋さんの後ろでずっと面白そうに様子を見ていた少年がいたので、 ヒンディー語で話してみました。 旅行中、現地語をほんの少しでも話せば楽しい。 長い間イギリスの植民地だった国の人に英語オンリーで話すのは ちょっと失礼かなとも思います。 |

|

.jpg) .jpg) .jpg) ショーケ君がニタニタしながら観察しています。 |

|

| 「アプカ ナーム キャ ヘ?(君の名前は?)」と きいてみたら、「メラ ナーム ショーケ(僕の名前はショーケです)」 私がきいたのは苗字ではなく、下の名前だったのですが、 苗字はカースト名から来ているので、苗字をきくのはカーストを きくということになり、一つの暴力らしい。 床屋さんのそばに大きなバーニヤンの木があったので 一緒に記念撮影。 私はインドの象徴ともいえるバーニヤンの大木が見たかったのでした。 バーニヤンの木はヒンズー教の聖なる木で、家と家のつなぎ目から 生えている時にも、絶対に切らないそうです。 わざわざ植物園に行かなくても見れました~。 |

|

.jpg) |

|

| インドの街路樹は、何と紀元前からその時の為政者が気を配って 植えてきました。 暑い国ですから、通行人に木陰をということですね。 バーニヤンについて 枝から根っこが垂れ、それがまた別の幹になり、そこから出た枝から また根っこが出て、幹となり、枝、根、幹と果てしなく広がっていく。 周囲2キロもある古木もあり、森になっている。 燃やしてもヤニが多く、煙がやたら出るだけで薪にならないし、 節ばかりで材木にもならない。 日本で言えば、”ウドの大木”みたいなものですね。 |

|

.jpg) |

|

| ヘアーカットと髭剃りが終わって仕上げです。 下の右の写真は床屋さんの七つ道具で、 その中の汚なそ~うな布で(一度も洗ったことがないような布) 夫の髪の毛や肌をパッパッパと払ったところでは、笑ってしまいました。 カットと髭剃りでソー ルピー(100ルピー)でした。 日本円にすると180円くらい。 でも最初、周りの人たちがその床屋さんに入れ知恵して(笑)、 「ドゥーソー(200)ルピーにしろよ」…と言いましたが、 娘が100ルピーの約束だからと頑張って100ルピー払いました。 多分、現地の人は100ルピーよりも安いと思います。 外国人料金じゃないかな。 |

|

.jpg) .jpg) .jpg) |

|

| ; | |

| 隣のコーナーでもお客さんが来て並んで床屋さん。 いい感じですね~。 床屋は散髪以外に鼻や耳などの汚れにさわるので低いカーストだそうです。 洗濯カーストが低いカーストだという理由と似ています。 恥ずかしいことですが、日本でも床屋さんを馬鹿にする人も現実にいます。 仏陀は身分が低い床屋からの出家者を貴族たちの上に置き、 人間の差別を破ろうとしていたそうです。 さっきの少年ショーケ君がもし床屋さんの子ならば、 床屋になることを運命づけられているのかもしれませんが、 ババ(お父さん)に素晴らしい技術を習うのは悪いことではありません。 |

|

| 。 | |

.jpg) .jpg) |

|

| この自転車、なんとも懐かしい! 昔、小学校五年生の時に、近所の空地で今は亡くなった父が 自転車乗りの練習をさせてくれました。 昔は幼い子ども用の自転車や補助輪なんてなかったので、 10歳くらいになってから大人の自転車で練習したんですよね。 後ろから父が自転車を持ってくれて、気がつくと父は自転車を放していました。 「乗れた乗れた!」と本当にうれしかったです。 乗れるのがわかったら、父は自転車を買ってくれました。 |

|

.jpg) |

|

| 次にビクトリアパーク内にあるムンバイ動物園にやってきました。 なぜ動物園に来たかったかというと、本物の象ではなく、 石で作られた象が見たかったからです。 ムンバイの沖合に有名なエレファンタ島という島がありますが、 島の南端に石で作った象(島の名前の由来)があって、 昔ポルトガル兵がそれを射撃の的にして遊んでいて バラバラに壊れてしまいました。 そして現在はその象はビクトリア動物園に移されていると聞いて、 ぜひ見たいと思っていました。 バラバラになった象は修復されていました。 正直に言うと、修復前の穴だらけの象が見たかった。 |

|

|

|

.jpg) .jpg) .jpg) |

|

| そういえば、昔、日本が戦争中の1943年(昭和18年)、 東京の上野動物園の猛獣たちは逃げだしたら危険だということで殺され、 象舎には豚が飼われていたそうです。 戦争が終わって平和になっても、動物園は空っぽでした。 そこで日本の小学生1500人がインドのネルー首相に 「象がほしいです。」と手紙を書いたところ、象がプレゼントされました。 東京に船で着いた象は上野動物園まで夜中に歩いて行きました。 (その情景を想像するとワクワク) 名前はネルー首相の娘の名前と同じ、インディラと名づけられました。 象のインディラは49歳で亡くなり、その骨は標本となって 国立科学博物館に展示されているそうですが、象の骨を見てみたい。 |

|

.jpg) .jpg) 象のインディラはネルー首相に「インドに帰りたいよ~」と言っているかも……。 |

|

| ネルーはイギリスのケンブリッジ大学を卒業後、インドに帰国し、 独立運動を指導しました。 1947年インドの初代首相となり、死ぬまで首相を続けました。 1957年、娘のインディラ・ガンジー(後のインド首相)と日本に来て 上野動物園のインディラと対面しました。 |

|

| そしてもう一つ、ビクトリアパーク内にあるドクターバウ博物館で、 ゾロアスター教の”沈黙の塔”の鳥葬のレプリカを 見たかったのですが、あいにく臨時閉館でした。 沈黙の塔とは、ゾロアスター教(拝火教)が行う鳥葬という葬儀のための場所です。 もとは森林の中にありましたが、最近は付近が高級住宅地になって、 ハゲタカやハゲワシが少なくなり、本来は1日で分解されるはずの死体が 数週間かかるようになったため、 近隣の高級住宅街に臭害が及ぶようになりました。 ペルシャはもともとはゾロアスター教が国教でしたが、 イスラム教徒に侵略されて その時に改宗を拒否してインドに逃げてきた人たちが パルスィ(ペルシャから来た人の意味)の先祖です。 他教徒との結婚もしないので純血。パルスィは25万人で ほとんどがムンバイに住んでいます。 ゾロアスター教は、火葬(仏教)・土葬(キリスト教)・ 水葬(ヒンズー教)をしません。 火は最重要ですが、空気・大地・水も汚してはいけません。 鳥(ハゲタカなどの猛禽類)に死体を与えるのは人生最大の功徳で、 環境も汚染しません。 昔、曹洞宗のお坊さんが、自分の死期を悟って、人の迷惑になってはいけないと 魚のえさになるため、自ら瀬戸内海に飛び込んだという話を思い出しました。 |

|

.jpg) ドクターバウ博物館は休館が多すぎます。 レプリカを見るのを楽しみにしていたのに……残念! |

|

.jpg) .jpg) 実際の沈黙の塔の写真です(仕方がないのでネットから)。 |

|

.jpg) ドクターバウ博物館のレプリカの沈黙の塔です。 ネットで見つけた写真ですが、実際に見たかった。 細部まではこの写真ではわかりません。 |

|

| ゾロアスター教徒(パルスィー)は数が少ないマイノリティーです。 パルスィーがお金持ちなのはマイノリティーに権威を与えて 統治させるイギリスの植民地政策の一環だそうです。 伝わる話によれば、イギリス人は阿片貿易によって中国から追放された後、 パルスィーのサポートによりインドで阿片貿易を行っていたといいます。 本当にイギリスって悪いと思います。 この結果、インドの独立時にはパルスィーは強い経済力と 支配的な地位や人々の上に立つためのノウハウを身につけました。 パルスィ―は何でも食べられるので、誰とでもつきあえ、 一緒に食事ができます。 パルスィーは職業の選択も自由で、カーストに縛られません。 インド最大の財閥のタタグループの総裁はパルスィーです。 タタはインドのGDPの1/4を占める大大財閥です。 道を歩いていると、よくタタのバスや車を見ました。 また、エアーインディア航空の創始者はパルスィーです。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

.jpg) |

|

| ちなみに今回は行きませんでしたが、インド門の隣りに建つ タージマハールホテルはタタが建てたホテルです。 イギリスの植民地時代に、この近くにあったホテルにタタがイギリス人の 友人と入ろうとしたら、「インド人はだめ」と断られ、その差別に タタは「よし、それなら誰でも入れるホテルを建ててやる」と決心して、 営業しながら27年間かけて建てました。 その決意と実行力がすごいです。 インドはやっぱり悠久の国だからか、やることがゆっくりでアチャー(素晴らしい)。 |

|

.jpg) |

|

| 1993年にムンバイ連続爆弾テロがあって、イスラム過激派が タージマハールホテルを狙い、多数の宿泊客と従業員が死傷しました。 私はどうせ泊まれませんが、やはり高級ホテルはテロの対象になるということです。 |

|

| インドの初代首相のネルー(バラモン出身)が獄中にいた時に、 娘のインディラ・ガンディーに手紙を書いてカースト制度を批判していました。 しかし、娘の結婚相手がパルスィーだとわかると、 ノープロブレムと言うべきだったのに、大反対でした。 ヒンドゥー教のバラモン(ブラーミン)出身の人と結婚してほしかったのでしょうか。 結局、マハトマガンジーが間に入って結婚したそうです。 やはり、他人事ならカースト制反対とか言っていても、 自分のことになると別なんですね。 よくわかります。ほとんどの人はそうです。 |

|

.jpg) 首相時代のインディラ・ガンジー 1917年生まれ~1984年没。イギリスのオックスフォード大学を卒業後、帰国し、 父ネルーの死後、政治家になり、インド首相をつとめた。 ガンジーは結婚後の苗字で、インド独立の父マハトマ・ガンジーの親族ではない。 |

|

| 処刑事件 不可触選民(インドのカースト制でカーストにさえ入れない 最下層民のこと)が全員生きたまま、手足を切断され、 火の中へ1人ずつ投げ込まれた事件。 芋虫のように転げまわる不可触民を村人は最後まで見物していた。 この事件を知ったインディラ・ガンジーはその村に行こうとしました。 「船も象もないなら、泳いででも、私1人でも行ってやる。」と 泥海の中を歩き出しました。 側近はみんな落伍していったが、インディラは危険な、かごも鞍もない 象に馬乗りに乗り、頭を上げ、「ジャオ(行け)!!!」と言いました。 7時間後、ついに彼女は村に行きつきました。 インディラになってから初めて土地をもらった不可触民が多かったといいます。 |

|

| 1984年にシク教徒の聖地パンジャブ―が自治要求を強めたので、 そこにインド軍が攻め入る事件があり、 それに怒ったシク教徒が当時のインディラ・ガンジー首相を暗殺しました。 |

|

| 動物園はやっぱり遠足に来ている子ども達がいっぱいでした。 ネコ科の大きな3種類の動物(ライオン・虎・ヒョウ)を野生で見られる 国はインドだけだそうです……怖い…… 日本も野生の熊が存在しますが、ライオンと出会うのとはインパクトが違います。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

.jpg) .jpg) |

|

.jpg) .jpg) |

|

| この動物園のとても面白いところは、本当はいないくせに、 「待って…もうすぐ私(ライオンや狼)は来ますよ」と 堂々と書いてあるところでした。 インド人、おもしろい。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

| でもさすがに虎は本場なので、いました! お客さんの方に全然向いてくれない愛想の悪~い虎でした。 多分「虎ちゃん、こっち向いて~」ってヒンディー語で子ども達が言っています。 何がなんでも「フン!」とこっちを向いてくれないインドの虎が好きでした。 |

|

.jpg) 「フン!」 |

|

| 今まである意味、ライオンよりも怖いイメージだったハイエナが眠っているのを 見ましたが、敵がいない動物園で熟睡でした。 これっていいことなのか悪いことなのか、やっぱり悪いことなんでしょうね。 |

|

.jpg) |

|

| 動物園のところどころにインドっぽいお人形がありました。 | |

.jpg) .jpg) .jpg) |

|

| 園内の公共ショーチャーレー(ヒンディー語でトイレの意味)です。 紙はないけど、お尻を洗う水道がある清潔なトイレです。 紙はティッシュを持参していたので、冷たい水道では洗いません。 そしてティッシュは便器に入れて流してはいけなくて、ゴミ箱に捨てます。 |

|

.jpg) |

|

| ところで、以前インドに行ってきた人の話によると、 インドの男性はしゃがんでおしっこをするということでした。 腰巻の両端を持ってヒラヒラと踊るようにして 小走りにやってきて道の端に座っておしっこをするということでしたが、 そんな人はインド旅中、1人も見かけませんでした。 もう、それは昔の話なのか、今のインドでも田舎はそうなのかもしれません。 それから立ちション防止のためにタイルを張ってある壁があると 聞いていましたが全く見かけませんでした。 文字で書いてあっても読めない人がいるのでヒンズーの神様の絵のタイルです。 今はほとんどの男性はズボンを履くようになったからだと思いますが 普通に立ちションしている男性はよく見ました。 昔の日本(60年以上前の私の子どもの頃)では大人も子どもも み~んな道端の壁で立ちションしていましたし、大人の女性はさすがにして いませんでしたが女の子はドブで普通に座っておしっこしていたものです。 とても懐かしくて、インドに来てから急に昔を思い出しました。 |

|

.jpg) .jpg) 昔は腰巻姿の男性が多かったらしいですが、今はほとんど見かけなくなりました。 |

|

| サリーを着ている私の娘です。 インドに来て2年、自分で上手にサリーを着ることができます。 インドに来て最初の頃は、年配のインド人女性にあちこち直されたそうです。 サンダルは皮とひもで娘が自分で作った手作りで、アチャー(素敵)です。 |

|

.jpg) .jpg) .jpg) |

|

| サリーについて 普通のサリー 幅1m10cm 長さ 5m50cm ブラーミン(トップカースト) 長さ 8m50cm 体にグルグル巻きつけてから、両足の間に布を渡す独特の着方で、 普通のサリーよりも歩きやすいらしいです。 サリーの正統的な着方 地面すれすれに着なければならず、娘は汚い地面を気にして 短めにしてインド人女性に直されたこともあるそうです。 この点は日本の着物と同じで短く切るとみっともないです。 サリーの下にはペチコートをはき、お腹をたっぷり出したピチピチの ブラウスを着ます。きついブラウスでなければお洒落ではありません。 インド人女性は足を出すことをいやがりますが、 お腹は気にしないようです。 サリーの着方 ①サリーの端をペチコートにはさみこむ ②後ろにサリーを回して、体に合わせて適当にタックをとる ③深さ10cmのひだを5本取り、ペチコートにはさむ ④後ろに回して、左肩にかける |

|

| そのあと、動物園から近い 有名なチャトラパティー・シヴァージ・ターミナス駅にやってきました。 一日300万人以上の人が利用するムンバイの玄関口です。 郊外からムンバイに働きにくる労働者が利用するので朝と夕方は人が多いです。 |

|

|

|

.jpg) .jpg) 左が駅の表口、右が裏口ですが、すごい差で面白いですね。 ムンバイのタクシーは黒と黄色のツートンカラー。 ムンバイの南エリアはオートリキシャは禁止されていているので タクシーだけしか駅前にはいません。 |

|

.jpg) 私たちは裏から入場券を買って入りました。 入場券も日本のと比べると巨大です。 |

|

| さて、今回は乗れませんでしたが、インドの寝台車の見学をしました。 日本からの出張や駐在員は”信用できない列車”は使わずに、 飛行機か車かバスを使うそうです。 |

|

.jpg) |

|

| インドの列車は席がかなり細かく分けられています。 大きく分けると1等車と2等車と3等車ですが、 それぞれが寝台車と座席車、エアコンつきかついていないか、 寝台は何段か、個室がそうでないかで分けられています。 1等車 1A(コンパートメント個室エアコンつきの2段寝台車ファーストクラス) 布団・毛布・枕つき ドアーが閉められるのでプライバシーが保たれる。 2段ベッドが2組あり、2人部屋もある。 政治家や軍幹部が乗るので、テロを警戒して直前になるまで 席が表示されない。 2等車 2A(エアコンつきの2段寝台車セカンドクラス) 布団・毛布・枕つき カーテンが閉められるので、一応プライバシーが保たれる 3A(エアコン3段寝台車) FC(エアコンなしの2段寝台車) SL(エアコンなしの3段寝台車) CC(エアコン座席車) 3等車 3A 2S(予約できる座席車) Ⅱ(予約なしの座席車)ジェネラル 堅い椅子で混んでいて乗れないこともある。 インドを堪能したければこれがいいらしい。 (私はこれに乗りたい……) |

|

.jpg) .jpg) これはエアコン3段寝台車ー3Aみたいですね。 グーグルカメラの翻訳で読んでみたら、わかりました。 あ~スマホに替えてよかったと実感しました。 |

|

| 危険マークのドクロマークがアチャー(ヒンディー語でかわいい)と思います。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

| こちらはエアコン2段寝台車かな? | |

.jpg) .jpg) グーグルカメラ翻訳によると、この列車はムンバイからハイデラバード行きらしいです。 |

|

| 上のベッドに上るはしごが人の形(ガイコツ)になっていて アチャー(面白い)。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

| 列車内のショーチャーレー(ヒンディー語でトイレ)は洋式ではありませんでした。 日本の和式トイレと違って、お尻を向こうに向けて座るんですね。 便器の穴の下は線路で、ウンチが線路に落ちるタイプのようです。 昔の日本の汽車もそうでした。本当に懐かしい。 |

|

.jpg) 日本の和式トイレと反対でこっちを向いて座ります。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

| 障害のある人用の車両がありました。 | |

.jpg) |

|

| グーグルカメラ翻訳によると、 ”宇宙のちから チャンドラヤーン” と書いてあります。 チャンドラは月の神様、ヤーンは乗り物の意味で”月への乗り物” 娘がインドのモディー首相(お人形)と記念撮影。 モディ―首相は”モディージー”と呼ばれているのですが、 ジーは”じじい”の意味ではなく、尊称のジーです。 ジーナヒーン(丁寧ないいえ)やジーハーン(丁寧なはい)とかのジーです。 |

|

.jpg) インド歴代首相はトップカーストのブラーミン(バラモン)でしたが、 現首相のモディ―はブラーミン出身ではなく、紅茶売りの子です。 ヒンディー至上主義者だと言われています。 それにしてもテレビに映っているモディ―首相は他の国の首脳と違い、 きちんとインドの民族衣装を着てアチャー(かっこいい)。 |

|

| モディ―首相はRSS(民族義勇団)のメンバーです。 RSSはガンジーを暗殺した組織としても有名です。 仏教徒にもお金をばらまきますが、 貧しい人が多いので、将来を考えず、今の生活のことだけを考えて お金をもらう人が多いらしいです。 RSSとBJP(インド人民党)の関係は創価学会と公明党の関係と似ています。 RSSの秘密会議では仏教徒に対する過激な発言もあり、それは裏を返せば 仏教徒に対する恐れの現れとも言えるそうです。 |

|

| お年寄り以外でサリーを着ているのは私の娘くらいでした。 日本の着物と同じで、サリーは仕事に来ていくのに 機能的ではないですからね。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

.jpg) .jpg) |

|

| 駅の構内で男性が靴磨きしてもらっている所を見ました。 インドでは一番カーストの低い職種と言われているのが、 靴修理人や掃除人だそうで、靴磨きはわかりませんが低いのかな? 47年前に夫がインドに行った時に、夫の友人が靴磨きに6000円! 払わされたらしいです。 最初にいくらかを確かめなかったのも悪いと思います。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

| チャトラパティー・シヴァージ・ターミナス駅の前に 黒と白の垂れ幕がありますが、日本ならお葬式で使う幕です。 何の意味があるのでしょうか? |

|

.jpg) |

|

| お昼はマクドナルドにしました。 こんな古いビルの1階にありますが、インドのマクドナルドは 日本と違って高級店なんです。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

| インドではベジバーガーが一般的なのがわかりました。 ベジはじゃが芋や豆のバーガーで138ルピーと書いてあります。 日本円なら250円くらいでしょうか。 その下のアルーティッキバーガー(57ルピー100円くらい)とは何でしょうか? 調べてみました。 アルーはヒンディー語でじゃが芋、ティッキはヒンディー語で クロケット(コロッケ)で、じゃが芋をつぶして油で揚げたもの ですが、日本のコロッケのようにパン粉はつけません。 アルーティッキ、つまりコロッケバーガーは 北インドの代表的なスナックなんです。 じゃが芋にトマトや唐辛子が入っていて 日本のコロッケパンとは全く違います。 屋台やパン屋では激辛ソースの場合もありますが、 マクドナルドではマイルドな味になっています。 全人口の80%がヒンドゥー教徒のインドでは、 肉を食べられない人が多く、 ベジタリアンが多いので、このアル―ティッキバーガーは 屋台や軽食屋で食べられるポピュラーな軽食です。 牛肉0%のマクドナルドは世界中でインドだけだと言われています。 ノンベジバーガーもありますが、牛肉ではなくマトンや鶏肉を使っています。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

.jpg) .jpg) |

|

| 緑豊かな屋外のスペースで食べました。 ところで、インドのジャイナ教徒は根菜を食べません。 根菜は収穫時に土の中の虫を殺してしまう可能性が高いからです。 そうするとジャイナ教徒の人はじゃが芋で作ったアルーティッキバーガーも 食べられないことになるので、何も食べられないということになります。 そもそもジャイナ教の人はマクドナルドには行かないでしょうね。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

| お昼を食べた後、アジアで一番のお金持ちだと言われている ムケーシュ・アンバニの家を見に行きました(ミーハーです)。 この家は総工費870億円で世界最高額です。 インド最大の企業のリライアンスインダストリーズの会長アンバニの家です。 2018年に中国のジャック・マーを抜いて アジアではナンバーワンの大富豪になりました。 27階建てで、高さ173m、3つのヘリポート、168台の車、巨大ダンスホール、 80席ある劇場、スパなどを含む高層ビルは、 マグニチュード8の地震に耐えるように設計されており、 働いているスタッフは常時600人!います。 家族が例えば6人だとしてその100倍の人が働いているんですね。 インドは地震がない国ですがマグニチュード8の地震に耐えるようにとはすごい! 168台も車があるって……何の意味があるのかわかりません。 ちなみに、インドの財閥のタタ(パースィーゾロアスター教徒)は 「ムケーシュ・アンバニがこんなぜいたくな暮らしをしているのは悲しい。」と 批判しています。 |

|

|

|

|

|

|

.jpg) .jpg) .jpg) 変わった形の建物がアンバニの家です。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

| 坂を上って、家の前まで行ってみました。 銃を持って武装した警備員が何人もいて、立ち止まることはできませんでした。 ああ、おそろしい…… |

|

| 帰国後、7月15日の新聞に、アンバニの息子の結婚式のことが出ていました。 式は7月12日から4日間続き、世界各地から有名人が参列して、かかった費用は 950億円だそうです。 アンバニは世界11位の富豪だそうです。 イギリスのブレア元首相やポリウッドのスター、カナダの人気歌手の ジャスティン・ビーバーも招かれて、パフォーマンスを披露しました。 |

|

| 大富豪の家を見たあとは、庶民的な市場に行って買い物をしてきました。 | |

.jpg) .jpg) |

|

| インド人と言えば、数字に強い、計算力がすごいと評判の国民です。 何しろ、0(ゼロ)を発見したのはインド人ですからね。 野菜の種類とキロ数を元に暗算で一瞬のうちに勘定します。 スーパーのレジよりも速いのではないでしょうか。 |

|

| インドの雑貨屋はコンビニ的役割をしているお店で 床から天井までぎっしりと商品が置かれています。 昔、子どもの頃、実家の近所にインドと同じようなお店があって、 床から天井まで物でぎっしりでした。 (比較にならないくらいインドの店はきれいですが) タワシとか長い棒で取ってくれました。 「ちゃーぼ」というよろずやで、何でもかんでもそこで揃いました。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

| インドでは、路上でリラックスして暮らしている犬たちがたくさんいて 日本のように首輪をつけている犬は本当にいませんでした。 野生の犬が自由に生きている環境は、ほぼペットとして飼われている日本とは かけ離れていて、とても大きな驚きでした。 最も古い犬種のひとつであるパリア犬というインド原産の犬です。 半野生の状態で徘徊しているいわゆる野良犬です。 パリア犬と現代の多くの家庭犬との大きな違いは、人間による品種改良が 行われず、自然に進化してきたという点だそうです。 そのため、インドの暑さにも適応しており、 世界で最も健康的な犬種としても知られているそうです。 他の国で人間に捨てられて野生化した野犬と、 路上生活に適応して進化してきたパリア犬には大きな違いがあるそうです。 インドではなぜ野良犬がのんびりとしているのかといえば、 人々が犬に対して排除しようとしたり捕まえて殺処分したりしないことが わかっているからなんですね。 |

|

.jpg) .jpg) |

|

.jpg) ゴールデンリトリバーに似ているパリア犬 アチャー(かわいい)! |

|

.jpg) インド旅行中、犬がつながれて人間と散歩しているのを 見たのはこの時1回だけでした。 |

|

| 日本で飼われている犬よりも、道端で好きなようにのんびりしている 犬の方が幸せそうで、鎖で自由を奪っているという罪悪感もないです。 野良犬に寛容なインド… インドには野良犬をわざと蹴とばすような人はいません。 わざと蹴とばす人はいなくても、犬を踏んづけて噛まれる人はいるようですが。 たとえ狂犬病によって年間2万人が死んでも、 野良犬を殺処分することは法律で禁じられています。 |

|

| でも狂犬病は怖い病気です。 大人の犬は噛むということはないそうですが、子犬はじゃれて 噛むことがあるので、やはり近づかない方が賢明です。 狂犬病に感染すると死ぬこともあるし、旅行者の場合、入院すると 旅行計画が大幅に狂ってきますから。 |

|

| ムンバイ観光と買い物から帰って、娘の家で2種類のうどんを作って、 3人で食べました。 梅わかめうどんと麻婆うどん……日本の味!スワーディシュトゥ(おいしい)! |

|

.jpg) 久しぶりに日本のうどんを食べたので、うれしくてうれしくて……。 |

|

| それにしても、食生活がこれほど肉体的精神的に影響を及ぼすとは…… 娘もインドに来てから1年間くらいはスパイスに凝って 本格的なカレーを作っていたようですが、 3年目の今では「カレーなんて見たくもない!」と言っています(笑)。 時々日本に一時帰国して食品をいっぱい買っていきます。 スパイスは日本人のお腹には強すぎて、よくお腹をこわすらしいです。 逆にインド人が日本に来たら、 日本の食べ物が一切いやという人が多いそうです。 今まで慣れ親しんできた食べ物は精神安定剤なんですね、きっと。 |

|

|

|

| 次のトピックへ | トップページへ戻る |