| �@�yNo.4-�����n�����̐��Ƃ��̐����s�����藈�����z �@�@�@�@�@�`�₯�����������Ƃ��̋���ʐ^�U���`�@�@ |

.jpg) ����ɂ��Ґ��������̓�̑傫�Ȑ삪����Ă��܂��B ����ɂ͌Â�����u�����n��v�Ƃ����ꕗ�ς�������K������܂��B �t�ƏH�̂��ފ݂̒����̐^�钆�P�Q������A����ɉ˂��鎵�̋����㗬���牺���ւ� �����Ō���U��Ԃ炸�A��M�����œn���Ė��a���Ђ̊�|��������Ƃ������̂ł��B �������ォ��n�܂����Ƃ���Ă��܂��B ���͕����ɂƂ��āA�ƂĂ��厖�Ȑ��ł��B ���̐�����O�r�̐��n��Ƃ��̐��B �܂苴�̗��݂��s�����藈���肷�邱�ƂŁA���̐��Ƃ��̐����s�����藈���肷��c�c �c�c�V���[���ł��I �O�r�̐��n��\�s���K�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��c�c�y�����I |

|

�́A���̑c�ꂪ���̎��i�V�P�j���炢�̔N��̎��ɁA�����n��������Ƃ����b���܂����B ������S�T�N���炢�O�̂��Ƃł��B �c��͐Q������ɂȂ��Ă݂�Ȃɖ��f�������Ȃ��悤�ɂƂ��� ��|�������Ď�����n��܂������A�ӔN�F�m�ǂɂȂ�܂����B ������u�s���s���R�����v������čs�����ԐM�s���ł��B ���͂��̔N�ɂȂ�܂ŁA�����n��Ȃ�đS���������Ȃ������̂ł����A �s�v�c�Ȃ��ƂɁA�c��Ɠ������炢�̔N��ɂȂ�����A �Ȃ����}�ɂ��̂��Ƃ��v���o���Ď���������Ă݂悤�Ǝv�����܂����B �ł��c��̂悤�Ɋ�|���͂��܂���B ���������čD��S�������Ă݂��������ł��B ���̍��̑c��Ɏ����ʼn������A�������܂��ˁB ���͑c�ꂩ�畷���Ď����n���m���Ă��܂������A �n������ł��قƂ�ǂ̐l�͒m��܂���B �₯�����������i�v�j���m��܂���ł����B |

|

| �����n��̌��܂育�Ɓc�c�܂胋�[���ł������ꂪ�ʔ����I �i�P�j���ފ݂̒����i���N�Q�O�Q�T�N�Ȃ�R���Q�O���t���̓��ƂX���Q�R���̏H���̓��j�ɍs�� �@�@�@�@�@���ފ݂͐�c�����{������ԂŁA���̒��ł������́A���Ɩ�̒������������ł��B �@�@�@�@�@���Ɩ�̒��������������������Ɨ����̋��E�������܂��ɂȂ��Ƃ���Ă���A �@�@�@�@�@�z����F�肪�͂��₷���Ƃ���Ă��܂��B �i�Q�j�ߑO�O���ɓn��n�߂�[������ԈႢ�₷���̂ł����A�X���Q�Q���̔Ӂi�Q�R���̂O���j�ł��B �@�@�@�@�@�V��������̏u�Ԃ���n�邱�ƂŁA�V�����X�^�[�g���Ӗ�������̂�������܂��A �@�@�@�@�@�l�I�ɂ͐^�钆����n��Ƃ����̂��|�����͋C�ōD���ł��B �i�R�j�����i����ׂ�Ȃ��j �@�@�@�@�@�N���ɐ����������Ă��A�Ԏ��͂��܂���B �@�@�@�@�@����͋�̓I�ɑz������ƁA���Ȃ�ނ����������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���H �@�@�@�@�@�ꏏ�ɕ����Ă���l���e���݂����߂āu����A���߂Ă̎Q���ł����H�v�Ƃ� �@�@�@�@�@�����Ă�����A�ق��Ă���Ȃ�Ď��ɂł����ł��傤���H�H�H �i�S�j�߂�����A����U��Ԃ邱�Ƃ͋֎~ �@�@�@�@�@�������͓�x�ƕ����܂���B �@�@�@�@�@����U��Ԃ�Ȃ��Ƃ����̂́A�ߋ��̎��s�����ɂƂ��ꂸ�A �@�@�@�@�@�ߋ��͂����ς�Y��đO�i�݂̂Ƃ����Ӗ��Ȃ�ł��傤���H�c�c�[���ł��B �@�@�@�@�@������������Ȃ��̂͂ł������ł����A���͐U��Ԃ肻���ł��B �i�T�j���̋��̎n�߂ƏI���ɂ͍������Ĉ�� �@�@�@�@�@���ɑ��āA�h�ӂ������č������Ĉ�炵�܂��B �@�@�@�@�@�����̎��͎����_�A�������A�l�\����ȂǕ����ł͎��������g���Ă��܂��B �@�@�@�@�@����������Ɋւ�鐔������������ƌ����Ă��܂��B �@�@�@�@�@�j���g���͂V���~�R�Q�P���Ńq�i�ɂȂ�A���ʒ��͂V���~�S�Q�W���Ńq�i�ɂȂ�A �@�@�@�@�@�@�l�Ԃ͂V���~�R�W�T�Ő��܂�܂��B �@�@�@�@�@�l�\��������������玵�����Ƃɂ��ق����A �@�@�@�@�@�@�����̍s���悪���܂�ł��d�v�ȓ��Ƃ���Ă��܂��B �@�@�@�@�����Ȃ݂Ɂh�l���n��h�Ƃ��������n��̃V���[�g�o�[�W����������܂��B �@�@�@�@�@�����n��͐[��P�Q���X�^�[�g�ł����A�l���n��͎q�ǂ������ɕ��K���c�����Ƃ� �@�@�@�@�@�ړI�ɁA�����s���܂��B���Ԃ͂R�O�����炢�ł��B �i�U�j�������V�������������i�p���c�̂��Ƃł���ˁj���V���Ԗ������A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a���ɕ��Ő����������ă^���X�̉��ɂ��܂��Ă��� �@�@�@�@�@�����p���c�͔������̃C���[�W���ȁH�@����Ȃ甒�����𒅂����������H �@�@�@�@�@�����n��̓��ɗ����������͂��̔ӂɐ����Ƃ����̂͂킩���ł����A �@�@�@�@�@���ꂢ�ɂȂ����p���c�����̓��ɂ��A�܂����̎��̓��ɂ��Ƃ����͕̂ςł��ˁB �@�@�@�@�@���̕ςȂƂ��낪�D���ł��B�ʔ������A�䗘�v�����肻���ł��B �@�@�@�@�@����ς�p���c�͎���������C����������܂��ˁB����@����ˁc�c�B �@�@�@�@�@�a���ŕ�ނ̂͊O�E���q�ꂩ��Ւf���A�����Ō��Ԃ��ƂŊ肢���𐬏A����Ƃ��� �@�@�@�@�@�����̈Ӗ�������Ǝv���܂��B�����Ď����������ɁA����������ɓ���� �@�@�@�@�@���炤�Ƃ��̐��Ŗ��ɗ��c�c�����Ɓi�j�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ .jpg) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ꂪ����̐����̔~���тł��B |

|

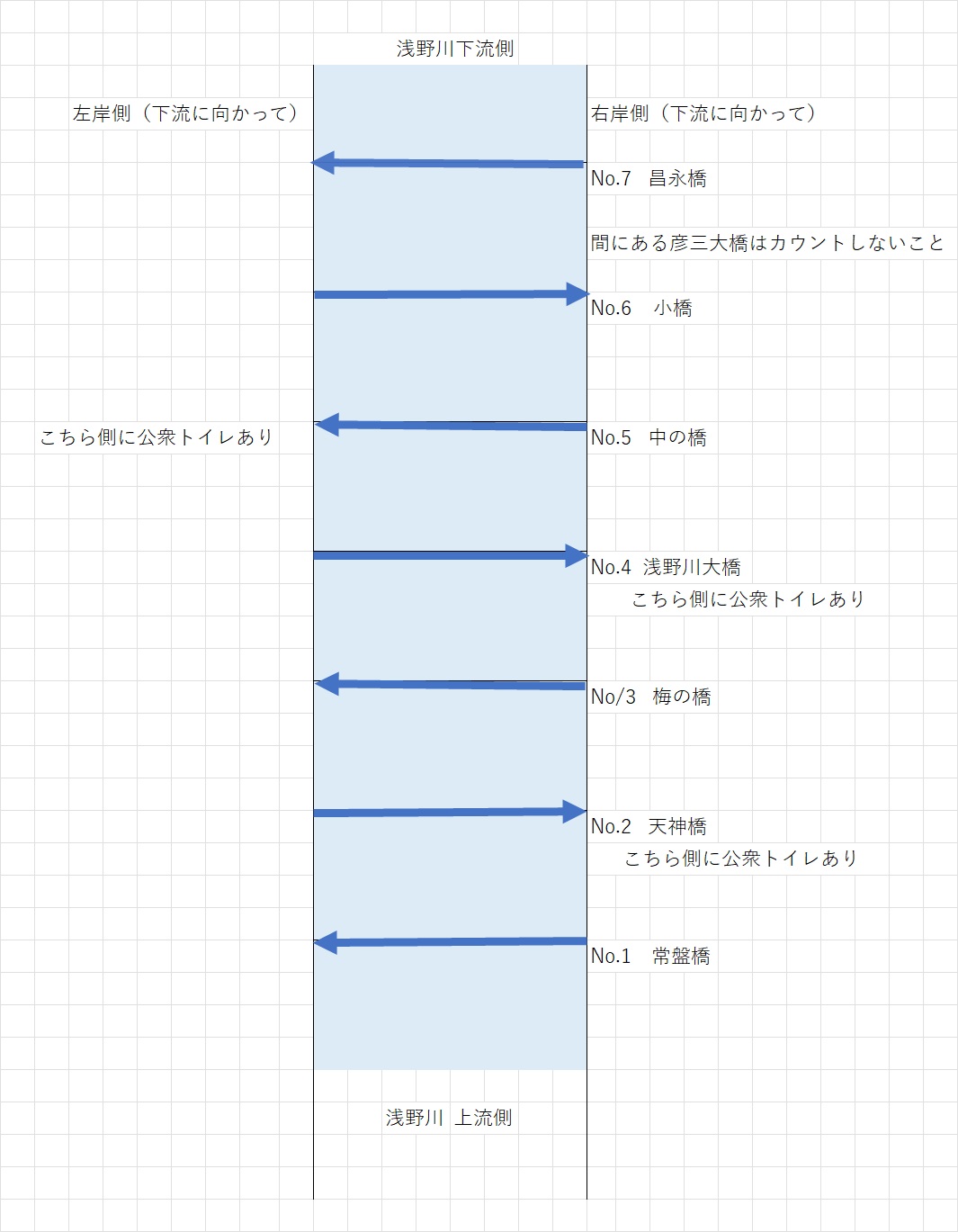

| �㗬���牺���� �@��Ջ����V�_�����~�̋�������勴�����̋������������i���@ ��M�����ɓn��܂��B |

|

.jpg) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ������s�����y�[�W����A�ƂĂ��킩��₷���C���X�g�����肵�܂����B |

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | |

| �ǂ�������ǂ����֓n��̂��A���ɂ�₱�����̂� �G�N�Z���ŁA�n�鋴����ŕ\�����G������Ă݂܂����B �� |

|

|

|

���̎ʐ^�͖{�ԂŎB�����킯�ł͂���܂���B ���邢���Ƃ����Â����ɂQ��s���܂����B ���������˂Ă̎B�e�ł��̂ŁA���邭�Ȃ�����Â��Ȃ����� �܂����邭�Ȃ����肵�Ă��܂����������������B |

|

�ł̓��T�[�`�@�X�^�[�g�I .jpg) �@��Ջ��i�Ƃ�����j����X�^�[�g�I ��Ջ��͎��̋��̒��ň�ԏ㗬�ɂ���A�K�C�R�̗����������ł��B �P�X�T�W�N�i���a�R�R�N�j�ɉK�C�R�Ƌ���̒��S�������Ԃ��߂ɉ˂���ꂽ���ł��B �K�C�R�ƌ����A�̂���V�_����n���ēo�������̂ł����A ���̋���n���Ă��K�C�R�ɓo���Ƃ������Ƃł��ˁB ����ɂV�P�N�Ԃ��Z��ł��Ēm��܂���ł����B ���x�A��������K�C�R�ɓo���Ă݂����Ǝv���܂��B �����A���̂ǂ��瑤����n��܂��傤���H ��{�I�ɂǂ��瑤����n���Ă��悭�Č��܂�͂���܂��A ��ɓ�������ʂ��Ă͂����܂���B �E�݁i�K�C�R���j���獶�݂ւƓn�낤�Ǝv���܂��B �����ɔ��Ό����ɍ��݂���E�݂֓n���Ă݂���ǂ��Ȃ邩�Ǝv������ �����悭�Ȃ����Ƃ��킩��܂����B�E�݂��獶�݂֓n�����������̌�̓��������̂ł��B �ꕔ�i�V�_������~�̋��Ə������珹�i���̊ԁj�������Đ�����Ȃ�������܂��B ��̌����Ȃ���������̂͂ނ��������Ǝv���܂��B ���㗬���牺���Ɍ������Č������A��̉E�����E���A�����������ł��B �i���̌������͑�Ȃ̂Ŋo���Ƃ��ĉ������ˁj |

|

.jpg) ��������������݂����őf�G�ł��B�ٌc�Ƌ`�o�����������ł��B �^���Ԃ���Ȃ��A���F�̗�������i�ŁA�m�X�^���W�b�N�ȕ��͋C�������o���Ă��܂��B |

|

1.jpg) ���̉�����K�i�������ĉ͌��ɍ~��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���̂ō~��Ă݂܂��B �Ԃ��ʂ�Ȃ��̂ŁA�̂�т�ƈ��S���ĕ����܂��B ���݂ł��B |

|

.jpg) �͌����猩��Ƃ���Ȋ����B �قƂ�ǐl���Ԃ��ʂ炸�A�Â��ł��B |

|

.jpg) ����ȓ�������Ƃ��ꂵ���ł��B �ł��{�Ԃ̐^�钆�ɕ�����̂��ǂ����͂킩��܂���B ��ɃW���{�[�����Ɨ����邩������܂���B �����d���K�g�ł��B ������吳����͍����������ƈÂ������͂��ł����lj����d�����Ă������H ���̑c��͉����d���������čs�����̂ł��傤���B |

|

.jpg) �͌����̂������ɉƂ������Ƒ����Ă��܂����B ����ȏ��ɉƂ�����Ȃ�Ă����܂����ł��B |

|

.jpg) �Ƃ���͌��ɂ����ɍs����悤�ɂ͂������������Ă��܂��B �����Ȃ��c�c�B�ł��t�Ɍ����ƁA�D�_������₷����������܂���B |

|

.jpg) �Q�Ԗڂ̋��A�ۂ��A�[�`�́h�V�_���h�������܂��B |

|

.jpg) �A�V�_���i���C�g�A�b�v�j �傫�ȃA�[�`�^�̋��A�V�_���ł��B ���x�͍��݂���E�݂ւƓn��܂��B ����̊X����]�ł���K�C�R�ւ̑�\�I�ȓ����ł��B ��A���C�g�A�b�v�����͓̂V�_���E�~�̋��E����勴�E���̋��̂S�ł��B �V�_���͂P�W�U�V�N�i�]�ˎ���j�ɍŌ�̉���ˎ�̑O�c�c�J���˂������ŁA ���݂̋��͂P�X�T�T�N�i���a�R�O�N�j�ɉ˂����܂����B ���̖��O�͉K�C�R�̒���ɓV�_������J�����K�C�_�Ђ����������ƂɗR�����Ă��܂��B ���̋��ɂ͋��r������܂���B�A�[�`�̕����œ��H��݂��Ă���\���ł��B �ȑO�������������Q�ŗ����ꂽ�̂ł��������\���ɂȂ�܂����B ����n�����E�݁i�R���j�ɂ͌��O�g�C��������܂��B |

|

.jpg) �V�_������R�Ԗڂ̔~�̋��������܂��B |

|

.jpg) �����Ɍ������č����i���݁j�ɂ̓}���V�����������Ă��܂����A �E���i�E�݁j�ɂ͌����Ă��Ȃ��̂́A����s�̏��ʼnK�C�R���ɂ� �������������Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��邩��ł��B �܂�A���삪���E���ƂȂ��Ă���킯�ł��B |

|

.jpg) �~�̋��ł��B ���̎ʐ^�̂悤�ɍ��ݑ��̓�������Ă͂����܂���B �E�ݑ��̓���~�̋��܂ŕ����܂��傤�B |

|

.jpg) �B�h�~�̋��h�i���C�g�A�b�v�j �h�~�̋��h�͐̂̕��͋C���Y������̂��鋴�ł��B ����̂����P�̑傫�Ȑ�̍Ґ�ɂ́h�����h������܂����A �h�~�̋��h�́h���h�ɑR���āh�~�h�Ɩ��Â���ꂽ�悤�ł��B �m���ɍҐ�ɂ͍����A����ɂ͔~���������悤�Ɋ����܂��B ���̗������ō���Ă��镗��̂��鋴�ŁA���ɖ郉�C�g�A�b�v�����Ƒf�G�ł��B �����̕����f��̃��P�n�ɂȂ��Ă��܂��B ���s�҂Ǝ��]�Ԑ�p�̋��ŁA�Ԃ͒ʂ�܂���B |

|

.jpg) �~�̋��͂P�X�P�O�N�i�����S�R�N�j�ɒn���L�u�̊�t�ɂ���č��ꂽ���ł����A �P�X�Q�Q�N�i�吳�P�P�N�j�ƂP�X�T�R�N�i���a�Q�W�N�j�̐��쐅�Q�łQ�����܂����B �P�X�T�R�N�̐��Q�ł͋���s�͔~�̋��̍Č���f�O���܂������A ����s������̋����v�]�ŕ������邱�Ƃ����߁A�P�X�V�W�N�i���a�T�R�N�j�� ���݂̔~�̋����J�ʂ��܂����B |

|

1.jpg) ���̗����͖ؐ��ł����A�̂ƈ���ĉ��̊�b�����̓R���N���[�g���ł��B |

|

.jpg) �~�̋��̉����猩����̂͂������n�����V�_���ł��B |

|

.jpg) �h�~�̋��h�̏ォ�猩���l�Ԗڂ̋��́h����勴�h�ł��B |

|

.jpg) �C����勴�i���C�g�A�b�v�j ���̋��̒��ň�ԑ傫�ȋ��ŁA���̗��j�͍]�ˎ���ɑk��܂��B �P�T�X�S�N�A�O�c���Ƃɂ���ĉ˂����܂����B �́A�Q�Ό��̎��͂��̋���ʂ�܂����B ���݂̋��͂P�X�Q�Q�N�i���a�R�N�j�ɉ˂����A�P�X�W�W�N�i���a�U�R�N�j�� �吳���}�����ɉ��C����܂����B �����̊ό��q����œ��키���C���X�g���[�g�ɂȂ��Ă��܂��B ���̉E�ݑ��ɂЂ��������X�A���݂Ɏ�v���i�������܂��j�����X������܂��B |

|

.jpg) |

|

.jpg) ���̓���͓d���ł͂Ȃ��u�K�X���v�ł��B �K�X���͋������łȂ��A���̕ӂ��тɐݒu����Ă��܂��B �g�C���ɍs�������l�́A����n���Ă��� ��ԋ߂��̐쉈���Ɍ��O�g�C��������܂��B |

|

.jpg) |

|

.jpg) ����勴���猩�����̌ܔԖڂ̋��@�h���̋��h ����n������A��̂������ɃR�C�������h���[������̂� ���̉��̓���쉈���ɕ����܂��B |

|

.jpg) ���̋��܂ŏ���铹������܂��B |

|

.jpg) .jpg) �D���̋��i���C�g�A�b�v�j �����������Ɏʂ��Ėʔ����h���̋��h�ł��B �]�ˎ��㏉���̂P�U�V�R�N�ɏZ�����u�ꕶ���v�Ƃ��ėL���ʼn˂����̂��n�܂�ł��B ����̋��̒��Œ����Ɉʒu���Ă����̂ŁA���̋��Ɩ��Â����܂����B �P�X�V�T�N�i���a�T�O�N�j�̑吅�Q�ŗ��ꂽ��ɍČ�����܂����B ���̋����A�~�̋��Ɠ��l�ɁA�������ō���Ă�����s�҂Ǝ��]�Ԑ�p���ł��B ���̋��͋���̏����ƁA�Ԃ̏����u�����@�����傤�v�̕���ɂȂ������ł��B �́A����n�鎞�ɁA�ꕶ���������Ƃ���A�ꕶ���Ƃ��Ă�܂����B ���̏����̒��ł́A���K�i�ʍs���j�ŕ�炷��q���`����Ă��܂��B |

|

�}���ق���Ԃ̍�i���G�{�ɂ����u�����@�����傤�v����Ă��܂����B ����@�w����̊G���ƂĂ��������čD���ł��B .jpg) ���i���j�ƕ�i��l�j�͋���n��l����ʍs�����Ƃ��ĕ�炵�Ă����B ����J�̓��ɗ��͋���n��l�����Ă���B �u�������낢�ȁA�������ȁA���V�C�������ĊO�ŗV�ׂȂ����Ă�������B �}�𒅂āA���𒅂āA�J�̍~�钆���т���т���ɔG��Ȃ���A���̏��n���Ă����̂͒����B�c�v �@ .jpg) �u������Ă܂��̂́A�ˁA�搶�B ����͐l�Ԃ��Ⴀ�Ȃ��B���̂��Ȃ�Łc�c�v �@ .jpg) �@ .jpg) �@ �@ |

|

.jpg) ������������n���Ă͂����܂���B �����Ɍ������ĉE�݂��獶�݂ł��B ����勴�Ƌt�ŁA����n���Ă���A���݂Ƀg�C��������܂��B |

|

.jpg) �������炳�����n�����h����勴�h�������܂����B |

|

.jpg) �������猩������쉺�����̓����ʂ�悤�Ȑ��ƊX���݂��������B .jpg) |

|

.jpg) �M�D�i���Ԃˁj�͗\�Ƃ�Ȃ����B�Ƃ��ėL���ł��B �����s�������Ƃ�����܂���B .jpg) �Q�l�܂łɁA�M�D�𒋊Ԍ���Ƃ���Ȋ����ŁA��Ƃ͑S�R����ăV���[���Ƃ��܂��B ��s���̂��������߂��܂��B |

|

.jpg) �E�����@�S�[���܂ł���������ƁI �S���R�T���ƂƂĂ��Z�����ŁA���O�̒ʂ菬���ȋ��ł����A �]�ˎ���A�����͍Ґ�勴�A����勴�Ƌ��ɋ���̎O�c���ƌĂ�Ă��܂����B �P�V���I�O���ɂ͑��݂��Ă����ƍl�����A���삩�琅���搅���Ă��܂����B �����p���͔_�Ɨp���␅�Ԃ����߂Ɏg���A�n��̐����ɗn������ł��܂����B �̂͊e�Ƃ̑O�ɊK�i������A�����Ƃ��ėp�������p����Ă��܂����B ���݂������p���͖h�E����p�Ƃ��ďd�v�Ȗ�����S���Ă��܂��B |

|

.jpg) |

|

.jpg) ���̖������ł����A�H�삪�o�����ł��B |

|

.jpg) �����܂ŗ���r���A������͌��ŃT�M�����܂����i���ԗ������ɎB�e�j ������͔����R�T�M�B .jpg) �D�F���ۂ��傫�ȃT�M�̓A�I�T�M���Ǝv���܂��B |

|

.jpg) �����̂������̑傫�Ȗɂ�������̃T�M���Ƃ܂��Ă��� �h�T�M�̖h�ɂȂ��Ă��܂����I�I�I �T�M�̖A���߂Č��܂����I |

|

.jpg) �l�b�g�Œ��ׂĂ݂���A�T�M�͔ɐB���ɓ���Ƒ�ɂ�������̑������܂��B ���̑�̏ꍇ�A����̂�����Ȃ̂ŃG�T�̋��ɍ���܂���B |

|

.jpg) �T�M�͔ɐB���̏t�悩��Ă̏I���ɂ����ďW�c�ő������܂��B �傫�ȖȂ�A�������������A�W�c�ŃR���j�[�����₷���̂ł��B |

|

.jpg) ����ꎞ�̑�ɁA�܂�Ŕ����Ԃ��炢�Ă��邩�̂悤�ł��B �����A���Ԃ͐�ŃG�T��H�ׂāA��ɂȂ�ƃx�b�h�ɖ߂��Ă����ł��傤�ˁB �����ŊO���l�ό��q�Q?�R�l���T�M�̖̎ʐ^���B���Ă���̂����܂����B ���̖A���������ĊO���l�ό��q�̊ԂŗL���Ȃ̂����c�c�Ǝv���܂����B ����A���T�[�`�ɗ��Ďv���܂������A�[���ȍ~�A����E�G�ŁA���{�l�ό��q�͂قƂ�� �������܂���ł������A�O���l�ό��q�͉��l�����܂����B �[��ꎞ���ƂĂ��������̂ɁA���������Ȃ��ł��ˁB ���ԂƑS�R�Ⴄ��ł��B |

|

.jpg) �ŏ��̂����͂P�O�H���炢�ł��A���܂ꂽ�T�M���������A ���N�A���A�肷�邱�Ƃ��J��Ԃ��A�ǂ�ǂ��Ă����܂��B |

|

.jpg) ����Ȕ������T�M�̖Ȃ�ł����A���ߏ��̕��X�͍����Ă��������邩������܂���B ���ӂ̖����͂����܂����A����Ԃɔ����t���������ł��傤�B �܂��T�M���l���ė������������痎���Ĉ��L������܂��B |

|

.jpg) ���b�ی�@�ł́A�쒹�⎩�R�����Ȃǂ̕ߊl��E�����ւ��Ă���A ��������Ă��܂�����邱�Ƃ͂ł��܂���B �������̂Ȃ�A�q�i������������̃^�C�~���O��������܂���B |

|

.jpg) ���̎ʐ^�A�����m��Ȃ�������N���X�}�X�̃C���~�l�[�V�����ł���ˁI ���̖����C���~�l�[�V�����ƊԈႦ�܂����B |

|

��Ջ����珬���܂ł����Ɖ͌�������܂������A ��������Ō�̏��i���܂ł͂��炭���ʂ̓�������Ȃ���Ȃ�܂���B ���X�͉͌��̓�����������ł����A������Ă���̂� ������Ƃ킩��ɂ�����ł����A��ƕ��s�̓�������܂��B �邾�Ə����킩��ɂ����̂ŁA���ԕ����Ă������̎ʐ^�ł��B .jpg) ���������݂���E�݂Ɍ������ēn��A���̂܂܂܂������ɕ����܂��B .jpg) ��܂�������Ƃ������X�̊p�����ɋȂ���܂��B 1.jpg) ���̓�����ƕ��s�ɂȂ��Ă��铹�ł��B .jpg) �L���ȁh�U���̈��h�i�n�ƓV�ی��N�P�X�O�N�O�j�̑O��ʂ�܂��B .jpg) �傫�Ȓʂ�ɏo�܂��B .jpg) ���Ɍ����鋴�͓n�炸�ɁA���ʂ̃P�[�L������̑O�� ���f������n��܂��B ���Ɍ����鋴���h�F�O�勴�h�ł��̋��̓m�[�J�E���g�ł��B �F�O�勴�͎����̈�ł͂���܂���̂ŁA�v���ӂł��B �����Ə��i���̊Ԃɂ��鋴�ŁA�Ԃ��悭�ʂ鋴�ł��B ��������n���Ă��܂��ƁA�����n��ɂȂ��Ă��܂��܂���B .jpg) ��ƕ��s�̓��ł��B .jpg) ���ɋȂ���ƁA��̌����铹������̂ł������Ȃ���܂��B .jpg) �������Ɍ�����̂����ڂ̏��i���ł��B |

|

.jpg) �F���i���i�����̂P�ԉ����̋��j�@�S�[���ł��I �ŏ��ɉ˂���ꂽ�̂͂P�X�O�O�N�i�����R�R�N�j�̂��Ƃł����B �����ɂ悭�������ł����A���ނ��O�p�`�ɑg�ݍ��킹���g���X�\���̋��ł��B ���̍\���͎O�p�`�Ȃ̂ŁA���ɗ͊w�I�Ɉ��肵�Ă���A�O����̗͂ɋ����A �ό`���ɂ����A�y���ď�v�Ȃ̂������œ����^���[�ɂ��g���Ă���\���ł��B |

|

.jpg) |

|

.jpg) �I�E���^�����㉇�c�́@�u�R�c��̏W�c�v�͉��U����I �Ƃ����̂ڂ肪����܂����B ����Ȃ̂ڂ肪����Ƃ������Ƃ͒n���S�T������������R�O�N�o�������ł��A ���i���Ŋ������Ă����ł��ˁB�m��܂���ł����B �R�c�����q�Ƃ����l����\�҂Ȃ̂ŁA�X��A�������������O�������ł��B ���X�A�������茟���������āA�������W�̎ʐ^��A�C�s�Ɏg�����ނ��������Ă��邻���ł��B |

|

.jpg) |

|

.jpg) �����n��͂����ŏI�����܂��B �����͖�Q�����A�����������ĂT�O���A��T�O�O�O�������܂����B �����A�{�Ԃł͂ǂ��Ȃ�ł��傤���H |

|

�{�ԑO�Ɂc�c�c �O���R�I�v�̒Z�ҏ����@�u���Â����v����Ă��ēǂ�ł݂܂����B ����̎����n������`�[�t�ɂ��ď�����Ă���悤�ł��B ����̂W���P�T���̖����̖�ɁA�S�l�̏��������A �����̋���E�G�̎��̋���n��A��|��������Ƃ�������ł��B �S�l�̂����A�N���Ō�܂ŋ���n��邩�c�c �r������b�Ȃ�ł����A�ӊO�Ȍ����ŏI���܂��B �������邩�Ƃ����ƁA�u�����ł��邱�Ɓv�������ɓ�����Ƃ������ł��B �u���Â����v����ꕔ�����ʂ��Ă݂܂����B �c�c���ꂩ����𗘂��Ȃ��Ȃ�̂ŁA�O�l�͂��������ɂ����܂������肾���������B�c�c �c�c��܂̋��Łc�c���|�̐g�ɕs�^���N�����B �ނ�������c���̏����u���傢�Ə��|����A���|����Ȃ��́v ���|�͖ڂ��ē����Ȃ��B�c�c �c�c�掵�̋��Ŗ����q�͎Ⴂ�x���ɌĂт�����ꂽ�B �u�������Ă��ł��B����������ȂƂ���Łv �����q�͍����������Ă͂����܂����Ǝv���̂ŁA�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�c�c �c�c�c�u�Ԏ�������A�Ԏ����v�x���̌��t�͍r���Ȃ����B �Ƃ����ꋴ���}���œn���Ă���ߖ����悤�ƌ��߂������q�͂����Ȃ�삯�o�����B ���̒��قǂŒǂ������x���ɘr�����܂ꂽ�B�u������C���v �u������Ȃ�ĂЂǂ����B����Ȃɘr����������ɂ��I�v �����q�͎v�킸�������B�����Ď����̊肢�����j�ꂽ�̂�m�����B |

|

| �����n��͎��͉̂ɂ��̂��Ă��܂��B ��V�����c����i�����j�����q�N���u�j�́u�����n��v�ł��B �����œn��肢���A���̋���U��������A ��Ջ�����s��p�Ȃ�̔w�������w���͐��� �������������Ƃ��Ȃ������A���ꗣ���ς��Ă܂� �Ós�ɓ`���K�킵�ŁA��������F�鎵���n�� ���i�������ڂɁA���߂ĘA��Y�����ڂ댎 �����Ɠ�l�ōK���̂���ɗ��܂������n�� |

|

�ܖ؊��V�@�V���i����i�}���قŎ�Ă��܂����j �[��ɖ����̂܂܁A�����e�@�t���������Ƃ߂����ĕ����A�N�����������Ȃ��c�B ����́A����������������悤�ȍD��S�������ƂƂ��Ă̖l�ɗ^���܂����B �t�ƏH�̔ފ݂̒����A�^�钆�̂P�Q���ɂȂ�ƂƂ�����Ƃ��Ȃ�����ė����l������ ����ɉ˂��鋴��n��n�߂�B������������l�X���A���ق̍s��ƂȂ��āA ��Ջ��A�V�_���A�~�̋��A����勴�A���̋��A�����A���i����n�肫��B �����ł́A���̐������݁A���̐���ފ݂ƌĂсA�ފ݂ɂ͈���ɔ@���̋Ɋy��y������� �M�����Ă���B�ފ݂̒����Ɍ����Ɨ����̍�ł�����n�邱�Ƃɂ́A ���ʂȈӖ������߂��Ă���̂��B �x�R�̗��R�ł́A�Â�����̔ފ݂̒����A�����������z�̏������z���V�炪�s����B ���l���̗��R�ɓo��Ȃ������������A�Ɋy������̌����邽�߂ɍl����ꂽ���̂��Ƃ����B ����Ɏ��Ƃ������Ɍܖ؊��V�͒����̓����̗��ꂪ����ƍl����B �����암�̃~���I���ɂ́u�q�ǂ��͂��̐����玵�̋���n���Ă���v�Ƃ��� �����`�����c�邻�����B �ފ݂̒����A������������ꂽ���E��������[�����̌��t���s������ ���قȌ���Љ�̗ڂɂЂ��ޒ��ق̌��i�ł���B |

|

| ��������A�{�Ԃ̎����n��ƂȂ�܂��B �Q�O�Q�T�N�X���Q�R���ߑO�O���i�X���Q�Q���̔ӂȂ̂Œ��Ӂj |

|

| �����n��̎������̏��� �@������i�Ȃ���A�K�v�Ȃ��j �A�V�i�̉����i�p���c�j �B�X�}�[�g�t�H�[���i�����Ƌ������v��E��펞�̘A���j �C�������|������@�܂��́@�����b�N �@�@�@�������y�b�g�{�g���i�ٓ��Y��Ă������Y���ȁI�j �@�@�@�܂��ݎP�i�ٓ��Y��Ă��P�Y���ȁI�[����̂��Ƃ킴���j �@�@�@�@�@�~���m���Ⴂ���͂���܂���B |

|

| �@��Ջ��@�@�ߑO�O���X�^�[�g | |

������Q�Q���̌ߌ�P�P���ɏo�����܂����B �������̉Ƃ͋���x�O�̓c��ڂ̐^�ɂ���c�n�Ȃ̂ŊX���܂ł͉Ƃ̎Ԃōs���܂����B �ŏI�n�_�ł���h���i���h�̂P�����́h�����勴�h�߂��̒��ԏ�ɎԂ��߂܂����B ���ꂩ��o���n�_�̏�Ջ��܂ŘV�l�Ȃ̂ŕ����Ă������ɁA�^�N�V�[�ɏ���čs���܂����B �A��͏��i����������ĎԂ��Ƃ߂Ă��钓�ԏ�ɍs���A�ԂŎ���ɋA��܂����B .jpg) ���̌��������i���݁j�ɂ͂W�l���炢�̐l��������������Ⴂ�܂����B ����ɑ��ċ��̂��������i�E�݁@�K�C�R���j�ɂ͎������Q�l���܂߂T�l�ł����B �ǂ���������n���Ă��\��Ȃ��̂ł��B ������������n����X�R�l�Ƃ��b���܂����B �n��O�Ȃ̂ŁA�����Ă��S�R���v�Ȃ̂ŁA�h���肾�߁h�������킯�ł��B �O���R�I�v�̏����Ɠ����ł��B ���肾�߂����Ė{���ɂ悩�����ł��B���낢��ȏ������Ƃ��ł��܂����B �R�l�̂����̂��P�l�͍���Q��ڂ̎����n�肾�����̂ł����B �O�ɎQ���������͈ē��l�݂����Ȑl�ɘA��Ă����Ă�����������ŁA ���������ƂĂ������Ă���ǂ����������ł��B �����獡��͂������}�C�y�[�X�ōs����������Ƃ��F�B�Ƃ�������Ⴂ�܂����B ��̐V���������p���c��������āA������������A�g�C�����s�������Ȃ�Ȃ��悤�� �����T���ėՂ܂�Ă��܂����B�p�[�t�F�N�g�ł��ˁB �����A�ƂĂ��������̂͋����狴�ւƕ������ɁA�͌���������ɁA ���ʂ̓��H������Ƃ������Ƃł����B �������Q�l���Ȃ�ׂ��͌�������ƌ�������A�����Ă�������Ⴂ�܂����B �͌���������������ꂢ�Ȃ̂Ɂc�c�h�{���Ɛ�ɗ����邩���Ƃ����X���������킢�����V�l�ł����B |

|

.jpg) �����A�ߑO�O���i�X���Q�R���ފ݂̒����̃X�^�[�g�j�ɂȂ�܂����B �o���ł��I ���̓n��n�߂Ɠn��I���ɂ͎�����킹�č������ēn��܂��B �����ŋ^�₪�킫�܂����B �U������Ă͂����Ȃ��̂ɁA���A�n�������̕��� �U������č�������̂�OK�Ȃ̂��H�Ƃ������Ƃł��B ���̓_�ɂ��āA�N���m��܂��H �������̕�����������������A�����ĉ������B���肢���܂��B |

|

.jpg) |

|

.jpg) |

|

.jpg) �₯�������́A�Ƃ̃^���X�ɂ������������𒅂Ă����܂����B �{���́h���������h�܂ŗp�ӂ��Ă������̂ł����A���̐l�Ɍ���ꂽ�� �p���������Ȃ����̂ł������肩��ɂ��܂��܂����B |

|

.jpg) ��Ջ���n���Ă��܂����A���͓n��I���ō�������̂��R���b�ƖY��Ă��܂��Ă��܂����B ���Ɩ߂�ł��Ȃ��̂ŁA���̂܂܍s���܂����B �{���ʂȐ��i�Ȃ���ŁA�����C�����������Ă������A���Ă������c�c |

|

.jpg) ��Ջ���n���Ă����ɉ͌��ɍ~���K�i������A���ꂢ�Ȍi�F���y���߂�͌�������܂����B �������Ɍ����Ă����͎̂��̓V�_���ł��B .jpg) ���̐l�����̂悤�ɊX��������Ȃ��Ăق�Ƃɂ悩�����Ǝv���܂����B �ŏ��̂����͉����d�����Ƃ炵�Ă��܂������A���̂����ڂ�����Ă��� �Ƃ炳�Ȃ��Ă�������悤�ɂȂ�܂����B |

|

| �A�V�_���@�@�O�F�P�Q�� | |

.jpg) .jpg) �V�_����n�����E�݁i�K�C�R���j�Ƀg�C��������̂� �O�̂��߁A�����Ă����܂����B�����Ȃ̂Łc�c�B |

|

.jpg) �V�_���̉E�ݑ��i�K�C�R���j����~�̋��܂ł͉͌��̓����Ȃ��̂ŁA �d���Ȃ��X��������Ĕ~�̋��ւƌ������܂����B ���̓��T�[�`�̎��ɁA�������荶�݂̐쉈���̓�������Ă��܂����̂� �V�_������~�̋��ւ̊X���̕������ׂĂ���܂���ł����B ������[�c�c�ł��B �������s�Ȃ̂ŁA�₯�����������Ƃ��������Ȃ��������ȁc�Ƒ��k���Ȃ��� �s�����������̂ł����A�h�����C�s�h�Ȃ̂Ŏd���Ȃ����ĂÂ��ۂ��ŕ������� ���܂����Ɣ~�̋��܂ōs�����̂Ńz�b�Ƃ��܂����B ��߂�ł���̂Ȃ�A���ɖ����Ă��\��Ȃ��̂ł����A �����Ԃ��Ȃ��̂Ō��\�ْ����܂����B |

|

| �B�~�̋��@�@�O�F�Q�Q�� | |

.jpg) �~�̋���n���Ă��܂��B |

|

.jpg) ��Ջ��ŃR���b�ƖY�ꂽ�n��I���̍����A�~�̋��ł͖Y��܂���ł����B |

|

.jpg) �~�̋������ԑ傫�Ȑ���勴�ւƂ��ꂢ�ȉ͌��̓�������Ă��܂��B ����������Ƃł��B |

|

| �C����勴�@�@�O�F�R�O�� | |

1.jpg) ����勴��n��O�ɍ����B |

|

.jpg) |

|

.jpg) ����n�������ƁA�쉈���̓��ɍs�����߂ɂ͉��f������n��Ȃ���Ȃ�܂���B ���������ƁA�������ʼn��f������n��̂͒p�������������c�c�B �́A������吳�̎���ɂ͑������f�����Ȃ�ĂȂ��������Ƃł��傤�ˁB �Ԃ��قƂ�Ǒ����ĂȂ������ł�����B .jpg) |

|

| �D���̋��@�@�O�F�R�V�� | |

.jpg) ���̋���n��O�ɍ����B |

|

.jpg) ��͂�A����勴�������̋��͏����B .jpg) ���̐��ւƗ����₯�������ł����B |

|

1.jpg) ���̋����珬���ւƐ쉈���̓�������܂��B .jpg) �쉈���̓��ɂ������~�j�~�j�����Ńu�����R��������������B .jpg) ���q�ɂ̂��Ă��ׂ��܂ł��Ă���B |

|

| �E�����@�@�O�F�S�T�� | |

.jpg) |

|

.jpg) ����A���T�[�`�ɗ������͗[���ł������A����͐^�钆�� �T�M�����͂ǂ����Ă���̂��ȂƋC�ɂȂ��Ă��܂����B ����Ɨ[���Ɠ������A�ɂƂ܂��Ă���ł͂Ȃ��ł����I�I�I ����Ȏp���ł悭�������̂ł��B�����Ȃ��̂ł��傤���H ����ς�z�c�Ŗ����l�Ԃł悩�����Ǝv���܂����B .jpg) |

|

.jpg) ������n������A���i���܂ł͐쉈���̓�������Ȃ��̂� ���̒�������Ȃ���Ȃ�܂���B �ł����Ԃ��炩���߃t�B�[���h���[�N���Ă������̂ŊȒP�ł����B .jpg) ���������ɋȂ���܂��B |

|

.jpg) ���f������n�鎞�ɂ܂ō������Ă���₯�������B �����m��Ȃ��l���猩����A�Ԃɔ�э��ݎ��E����悤�ł��B .jpg) ���̕U���O��ʂ�܂��B |

|

| �F�S�[���̏��i���@�@�O�F�T�W�� | |

.jpg) .jpg) �������珹�i���ɂ́A���X�͉͌����������ł����A���͕����܂���B .jpg) |

|

.jpg) ���i����n��O�ɍ������Ă��܂����A ���̎��̓��̒����u�����A������n������₯�����������ƒ����I�I�I�v�ł����B ���̎����n��ň�Ԃ炩�����̂́h�����h�Ƃ����C�s�������̂ł����B �o���n�_�̏�Ջ��ł��b���������ɂ��ƁA�O�ɎQ���������ɁA �m�荇���̂��X�̐l�ɋ��R����āA�b���������āA�ƂĂ������������ł��B ���͒m�荇���ɂ͒N�ɂ����Ȃ��������A�O���R�I�v�̏����̂悤�� ���܂�肳��ɂ��E�����₳��܂���ł����� ���s�҂̂₯�����������Ƙb���Ȃ��������Ƃ��A���Ȃ荢��܂����B �Ƃ���ŁA���ɏo�����t�͂��߂ł��A�W�F�X�`���[�͂����̂ł��傤���H �ł������Ɍ����A�W���X�`���[�i�{�f�B�[�����Q�b�W�j�����t�ł��傤�B ���ꂱ���M�k�����Ă��߂ł��傤�B |

|

.jpg) |

|

.jpg) �S�[���̏��i���܂œn���܂����I �X�}�z�̕����v�ł͖�S�O�O�O���A�Q�C�V�����A�����T�����A�P���Ԃł����B ���̍�������A�P�O�N����ׂ��ĂȂ��l�̗l�ɁA �����Ƃ₯�����������ɂ���ׂ�܂���܂����B �l�Ԓ���Ȃ��Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�Ǝ��͂��̓��A�������܂����B �ƒ���ʋ��A��Ζ����B �u�����ł��邱�Ƃ������ɂނ����������v �Ƃ����O���R�I�v�̏����̃e�[�}���悭�킩��܂����B �A���Ă���̓p���c���V���Ԗ�������āA���ɕ��Ő����������āA ���̂��Ƃ��킩��܂������ɓ���Ă��炢�܂��B �Q�R���E�Q�S���E�Q�T���E�Q�U���E�Q�V���E�Q�W���E�Q�X���� �V���Ԑ���Ċ����āc�c�����ɕ��Ńl�b�g�ň�������������������܂����B .jpg) ����ł�����ł����v�I�I�I �����ɓ���Ă��炢�܂��B |

|

�����n��̓C���X�^�ɂ������Ă��܂��B ������������܂�����A���L�̃C���X�^�܂ł��A���������B https://www.instagram.com/yakekusojijiisyashin/  |

|

|

|

| ���̃g�s�b�N�� | �g�b�v�y�[�W�֖߂� |